Ob Caritas, Missio oder die Diakonie: Viele kirchliche Organisationen in Österreich helfen mit Spenden und Projekten den Menschen in den ärmsten Ländern der Welt – und verfolgen damit auch ihre eigenen Interessen. Die Tätigkeit der Kirchen sei deshalb ein „zweischneidiges Schwert“, meint die Historikerin Kirsten Rüther. Im Interview erklärt sie die Ursprünge der Missionierung in Afrika, deren Nachwirkungen und warum die Arbeit von kirchlichen Organisationen dennoch nicht zu ersetzen ist.

von Theresa Scharmer

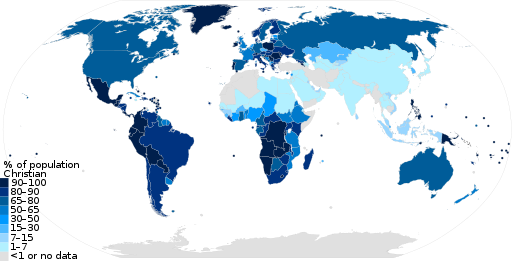

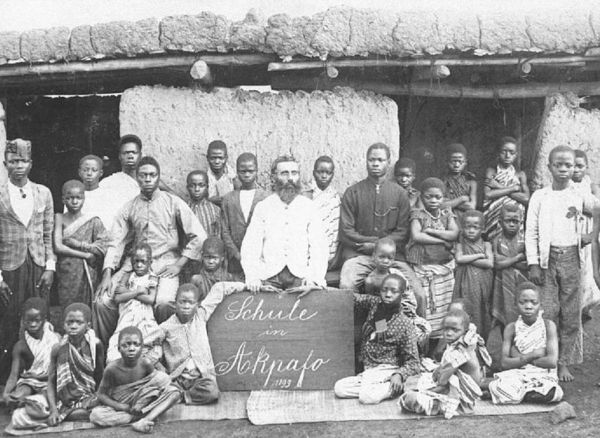

Mehr als 2,5 Milliarden Menschen weltweit bekennen sich zum christlichen Glauben – so viel wie zu keiner anderen Religion. Neben Europa gehören vor allem Afrika und Lateinamerika zu den christlichsten Gebieten der Erde. Doch das war nicht immer so: Mit dem Beginn der Kolonialisierung im 15. Jahrhundert startete auch das Zeitalter der Missionierung. Die indigene Bevölkerung, zunächst in den Kolonien in Lateinamerika, wurde häufig mit Gewalt und vorgehaltener Waffe zum christlichen Glauben gezwungen. Später folgte auch der afrikanische Kontinent: Waren die Missionsgesellschaften am Anfang noch recht erfolglos, erhielten sie durch die Kolonialmächte Rückenwind und neue Handlungsspielräume.

Auch heute noch sind zahlreiche kirchliche Organisationen mit Missionen in Afrika und Lateinamerika vertreten. Dort leisten sie Entwicklungshilfe, treiben aber auch die Verankerung und Stärkung des christlichen Glaubens vor Ort voran. Vor dem geschichtlichen Hintergrund stellt sich daher die Frage, ob Entwicklungshilfe in dieser Form überhaupt noch zeitgemäß und ethisch vertretbar ist. Die Arbeit von kirchlichen Organisationen in Entwicklungsländern von vornherein abzulehnen, hält Historikerin und Afrikaexpertin Kirsten Rüther jedoch für zu kurz gedacht.

Wie hat die Missionierung auf dem afrikanischen Kontinent ihren Anfang genommen?

Rüther: Die Mission in Afrika hat im 19. Jahrhundert begonnen. Damals gab es in Europa große Umbrüche: Modernisierung, Industrialisierung, Städtewachstum. Es gab viele Menschen, die aus diesen Umbrüchen herausgefallen sind und darum im Rückgriff auf die Kirche und die Religion versucht haben, ihrem Leben einen besonderen Sinn zu geben.

Damit war die Vorstellung verbunden, dass man diese Sinnsuche auf Gesellschaften ausdehnt, die nicht in Europa waren. Man ging auch davon aus, dass die Religion in Europa keine Zukunft hat. Also hat man sich auf die Suche gemacht nach Menschen, nach Gesellschaften, in denen man die Kirche verankern könnte. Da ist man auf die Idee gekommen, nach Afrika zu gehen.

Welche Motive und Ziele steckten hinter der Missionierung der afrikanischen Bevölkerung?

Im ersten Schritt ging es sehr häufig erst einmal darum, die eigene Kirche zu retten. Dieser Grundgedanke hat sich in den Kolonien dann mit der Vorstellung von Zivilisierung verbunden. Gerade die Anfänge der Mission waren von großen Gleichheitsvorstellungen geprägt, die sich in der Kolonie sehr schnell verändert haben. Die entsprechenden Rahmenbedingungen und vor allem der Sklavenhandel haben dazu geführt, dass man diese Vorstellung von Gleichheit sofort aufgegeben hat. Zum Beispiel wurde die Argumentation entwickelt: Natürlich sind Sklav:innen auch Menschen und sollen vor Gott gleich sein. Aber um gleich zu werden, müssen sie erst einmal bestimmte Entwicklungsstadien durchlaufen, um genauso zu werden, wie wir vor Gott gleich sind.

Haben die Menschen in Afrika zuvor überhaupt an einen Gott geglaubt?

Im südlichen Afrika zum Beispiel war für die Menschen die Ahnenverehrung sehr wichtig. Das heißt, die Mitglieder aus der Familie oder dem Dorf, die gestorben oder bereits sehr alt waren und über viel Wissen verfügten, rückten in den Status von Ahnen auf. Sie wurden zur Hilfe gezogen, wenn Probleme oder krisenhafte Situationen zu bewältigen waren. Es gab in den meisten afrikanischen Gesellschaften auch einen Hochgott, aber dieser Gott hat sich ihrer Auffassung nach zurückgezogen und besaß im religiösen Alltag der Menschen überhaupt keine Funktion. Deswegen war es für sie sehr ungewöhnlich, Gebete einzuführen, bei denen man direkt mit dem allerhöchsten Wesen spricht.

Dementsprechend groß muss die Umstellung für die Menschen von der Ahnenverehrung zum Christentum gewesen sein.

Es war vor allem eine Situation großer Verunsicherung, weil eine Strategie der Absicherung für die Menschen darin bestand, viele kleine Götter zu haben, die für verschiedene Dinge zuständig waren. Die Vorstellung, nur noch einen Gott zu haben, der für alles zuständig sein sollte, hat die Menschen irritiert. Auch die Sündhaftigkeit war zum Beispiel ein Konzept, das für sie schwer zu begreifen war, weil die Vorstellung von Sünde erst einmal etwas kulturgebundenes ist. Das heißt, die Grundelemente des christlichen Glaubens waren schwer zu vermitteln. Deshalb war es für die Missionen auch nicht leicht, ihr Weltbild und ihr religiöses, spirituelles Gedankensystem durchzusetzen.

„Man ging davon aus, dass die Religion in Europa keine Zukunft hat. Also hat man sich auf die Suche gemacht nach Menschen, nach Gesellschaften, in denen man die Kirche verankern könnte.“

Welche Auswirkungen hatte diese Verunsicherung der Menschen auf die Gesellschaft als Ganzes?

Das 19. Jahrhundert war eine Phase des Kolonialismus, in der unheimlich viele Gesellschaften zerstört wurden. Die Missionen haben sich vor allem dort durchsetzen können, wo durch das militärische und kriegerische Vorgehen der Kolonialmacht gesellschaftliche Umbrüche und Krisen entstanden und Gesellschaften unter Druck geraten sind. Dort hat die Mission entdeckt, dass das ein guter Punkt zum Ansetzen war, um zu sagen: „Ihr habt selbst Schuld, euer Gott hat euch nicht geholfen. Wir hingegen haben Gott, die Bibel und noch ein paar andere Botschaften im Gepäck, die euch helfen können, mit dieser neuen Situation umzugehen.“

Inwiefern spielte hier auch Rassismus eine Rolle?

Die christlichen Missionen haben natürlich schon sehr deutlich gemacht: „Eure Götter sind nicht nur machtlos und helfen euch nicht im Krieg, sondern sie verkörpern die falschen Werte und sind verderblich, rückständig und barbarisch.“ Vielfach wurde ja auch gesagt: „Es ist überhaupt keine Religion, es ist nur Aberglaube.“ Also diese Art der Diskreditierung hat stattgefunden. Somit ist Rassismus in diese gesamten Diskurse tief eingewoben. Denn es sind die Religionen der Nichtweißen oder der Schwarzen Menschen, die entsprechend abgewertet wurden.

Wenn wir einen Blick in die Gegenwart werfen: Auch heute noch sind viele kirchliche Organisationen in afrikanischen Ländern tätig, wie etwa die Barmherzigen Schwestern in Tansania. Unter anderem bauen sie dort Schulen und geben christlich geprägten Religionsunterricht. Wie ordnen Sie diese Tätigkeiten vor dem geschichtlichen Hintergrund ein?

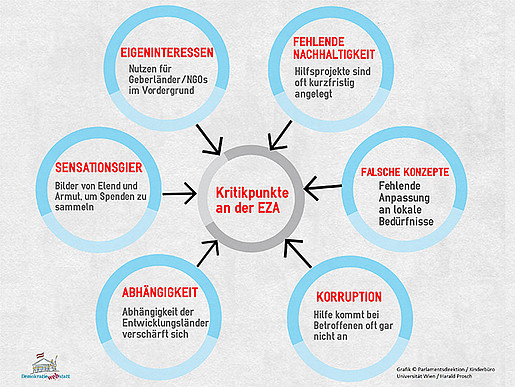

Wenn man sich die heutige Religionsdynamik ansieht, gibt es aufgrund der langen Anwesenheit der Missionen in afrikanischen Ländern eine enge Verwobenheit mit dem Staat. Die Menschen entscheiden sich also, ob sie sich dort wohlfühlen, wo eine große Nähe zum Staat besteht, die aber auch damit einhergeht, dass Gelder aus Europa kommen. Oder ob sie auf Distanz gehen zu den Missionen, was im ersten Moment größere Freiheiten verspricht und mehr Möglichkeiten, einen eigenen religiösen Ausdruck zu entwickeln. Aber in diesem Umfeld können sie sehr viel weniger auf finanzielle Ressourcen zurückgreifen.

Inwiefern schafft das ein Abhängigkeitsverhältnis zu den Geldern aus Europa? Etwa im Sinne: Ihr bekommt Geld, dafür bekommen wir euren Glauben.

Die Abhängigkeit ist natürlich überall da ausgeprägt, wo die Armut sehr ausgeprägt ist, wo staatliche Institutionen nicht funktionieren, wo es kein Wohlfahrtssystem gibt. Und wenn der Staat keine Krankenhäuser baut, kein funktionierendes Schulwesen auf die Beine stellt und keine Pensionen ausgibt, stellt sich immer die Frage: Wie überleben die Menschen? Wenn dann Kirchen zur Stelle sind, gibt es eine Abhängigkeit von den Kirchen. Diese sind aber auch Hoffnungsträger.

Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es ist nie ganz einfach zu sagen, die Kirchen schaffen Abhängigkeit und sie müssten Unabhängigkeit schaffen. Ich glaube, das ist auch nicht der Punkt. Wenn man sich ansieht, was die Leute vor Ort brauchen und welche Bedürfnisse sie haben, ergibt sich noch einmal ein anderes Bild.

„Es gibt eine Abhängigkeit von den Kirchen. Diese sind aber auch Hoffnungsträger.“

Es betreiben aber nicht nur kirchliche Vereine Entwicklungshilfe, sondern auch staatliche Institutionen oder unabhängige Non-Profit-Organisationen. Sind diese Akteur:innen, die keinen religiösen Hintergrund haben, nicht besser geeignet, Entwicklungshilfe zu leisten?

Hintergedanken haben NPOs ja auch. Sie wollen ebenfalls das Leben der Menschen verbessern und haben bestimmte Vorstellungen davon, auf welche Art und Weise sie dieses Ziel erreichen. Das sind vielleicht andere oder säkular formulierte Vorstellungen, aber sie sind nicht objektiv oder ohne eigene Interessen vor Ort. Sie haben die Vorstellung, dass bestimmte politische Kräfte gestärkt werden müssen, bedienen aber nicht die spirituellen Bedürfnisse.

Das darf man nicht unterschätzen, dass die Menschen in Afrika sehr religiös sind. Religion ist Teil ihres politischen und sozialen Handlungsradius, weil es Erklärungen liefert, um mit Krisen oder ständiger Unsicherheit umzugehen. Und da bieten religiöse Bewegungen und Kirchen Antworten, die auch auf die Spiritualität der Menschen eingehen. Dafür gibt es offensichtlich eine starke Nachfrage.

Also ist moderne Entwicklungshilfe am besten eine Mischung aus beidem? Dass man einerseits ein spirituelles Angebot, aber auch eine Alternative bietet?

Moderne oder gute Entwicklungshilfe ist eine Hilfe, die daran ansetzt, was die Menschen vor Ort brauchen und nicht daran, was wir in Europa denken, was die Menschen zu einem besseren Leben führen kann. Die Frage ist immer noch: Wie ordnen das die Menschen vor Ort ein? Was ist für sie wichtig?

Also wenn man davon spricht, dass die Menschen abhängig von der Kirche sind, setzt das ja immer voraus, dass man die Kirche für ziemlich mächtig hält. Vielleicht ist die Kirche gar nicht so mächtig, weil es ganz viele konkurrierende Kirchen gibt. Und vielleicht müssen sich manche Kirchen ganz schön anstrengen, um vor Ort verankert zu bleiben.

Zur Person

Dr. Kirsten Rüther (56) ist Historikerin und Professorin für Geschichte und Gesellschaften Afrikas. In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit der Konversion und Christianisierung im Kontext von Mission und Kolonialismus. Seit 2020 ist sie Vorständin des Instituts für Afrikawissenschaften an der Universität Wien.